按省份首字母选择

殡葬百科【切换城市】

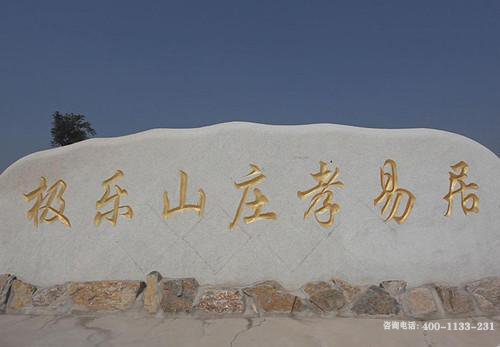

陵园公墓墓地殡仪馆导航大全

城市选择

省份

- 安徽

- 安徽

- 广东

- 广西

- 贵州

- 甘肃

- 海南

- 黑龙江

- 湖北

- 湖南

- 河南

- 河北

- 山西

- 陕西

- 四川

- 山东 -----------------------------------------------------------------------------

城市

直接搜索